Il suono non è altro che lo spostamento d’aria. Quando parliamo si attivano le corde vocali sulle quali l’aria è spinta. La voce è modulata dalle corde vocali poiché grazie a esse è possibile produrre spostamenti d’aria costanti. Quando ascoltiamo, gli stessi spostamenti d’aria sono recepiti da apposite strutture presenti nel condotto uditivo. Queste strutture sono in grado di percepire le onde sonore, sotto forma di variazione di pressione, e inviare le informazioni, tramite il nervo uditivo, al sistema nervoso centrale. Le informazioni che transitano attraverso il nervo uditivo sono strettamente correlate al tipo di suono percepito dai recettori uditivi: intensità del suono (quanto un suono sia debole o forte) e frequenza (quanto un suono sia grave o acuto) rappresentano le misure fondamentali dell’acustica.

Ovviamente un suono può essere la somma di più suoni, ma questo è un discorso già diverso.

Questo tipo di meccanismo è definito “analogico” poiché si basa sulla trasformazione di una misura (idealmente identificabile come la “pressione sonora“) in una sua forma analoga (la trasmissione tramite impulso nervoso). Lo stesso meccanismo è alla base del funzionamento di molte apparecchiature elettroniche: i dischi in vinile, le “vecchie musicassette”, la radio FM/AM e tanti altri strumenti utilizzano una tecnica simile.

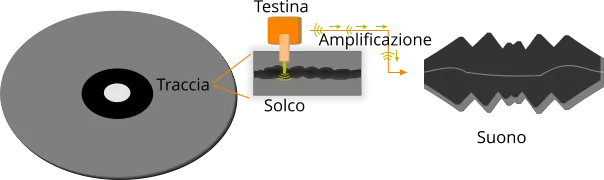

Nei dischi in vinile, ad esempio, il suono è memorizzato all’interno di microsolchi scolpiti nella plastica: l’ampiezza del solco varia in modo analogo al suono inciso. La lettura dei microsolchi, tramite la testina, genera un impulso elettrico che è del tutto analogo al suono stesso e che può essere amplificato e riprodotto.

Il suono può essere registrato e riprodotto. La registrazione analogica prevede alcuni passaggi molto diversi rispetto alla registrazione digitale (chiamata anche digitalizzazione). La riproduzione, indipendentemente dalla sorgente analogica o digitale, è pressapoco uguale.

Decibel

Il decibel (dB) è un decimo del Bel. Rappresenta una unità di misura del rapporto tra due grandezze omogenee. In acustica, i decibel sono utilizzati per stabilire l’intensità del suono, da intendersi come pressione sonora. Più alto è il valore in decibel più forte sarà la pressione sonora. A titolo d’esempio, una stanza d’ufficio ha un valore di circa 50dB mentre un motore a reazione di un aereo produce circa 120dB. Attraverso i decibel è possibile definire, in modo continuo, l’intensità della forza sonora.

Forma d’onda

Il suono analogico, in sintesi, è definito come un tipo di sistema che – indipendentemente dal supporto di memorizzazione o di ascolto – si basa sulla trasformazione di una o più misure che sono diverse tra loro ma “analoghe” per funzione.

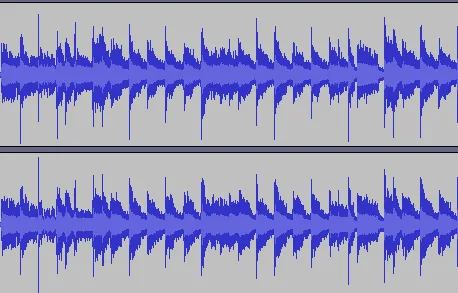

La variazione di pressione può essere riportata come forma d’onda. La definizione di forma d’onda è la seguente: il grafico che correla la variazione di pressione in rapporto al tempo. Nell’asse delle ordinate (y) è rappresentata la pressione (in dB) mentre nell’asse delle ascisse (x) il tempo.

Memorizzazione del suono analogico

Il suono analogico è un suono continuo, poiché non è formato da spezzoni. La voce è una modulazione costante e continua del suono emesso tramite le corde vocali. Il suono analogico è memorizzato, allo stesso modo, in modo continuativo nel supporto. Questo vuol dire che non viene “spezzato” in piccoli frammenti ma registrato (e duplicato) in una singola sessione: dall’inizio alla fine.

I limiti del suono analogico

Il suono analogico ha alcuni limiti tecnici tra i quali spicca l’inefficiente memorizzazione e la conseguente scarsa fedeltà di riproduzione. La registrazione analogica di alta qualità impone strumenti e supporti molto costosi che devono essere perfettamente tarati. Anche l’ascolto necessita di apparecchiature di alto livello.

Nella percezione comune i suoni analogici sono percepiti come “più profondi” e, in genere, migliori della controparte digitale. In realtà i supporti analogici si degradano con il tempo e, per questo motivo, la fedeltà e la qualità vanno progressivamente a diminuire. Ciascun supporto ha un limite tecnico proprio: i vinili, ad esempio, sono estremamente sensibili all’usura poiché la puntina della testina, irrimediabilmente, porta via un po’ di materiale dal solco. La qualità del vinile, inoltre, dipende dal tipo di plastica utilizzata e dalla temperatura dell’ambiente in fase di riproduzione.

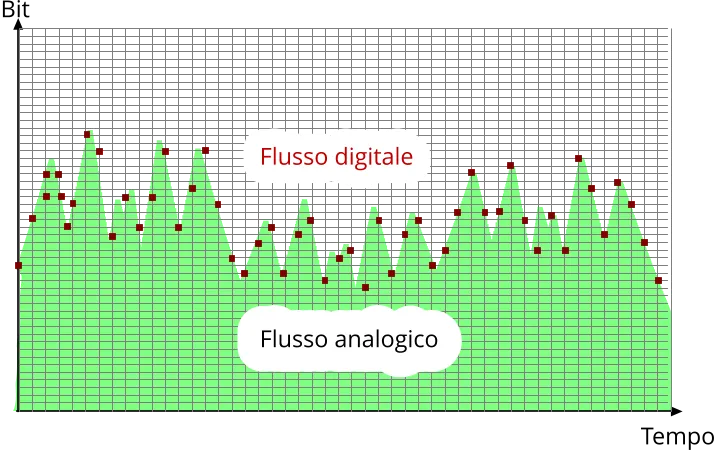

Dal digitale all’analogico: la quantizzazione

Il metodo di memorizzazione digitale si basa su un approccio diverso. A differenza del suono analogico, che per definizione è continuo, il campo digitale ha bisogno di avere tanti frammenti di informazione, ciascuno indipendente dall’altro. Il processo che porta un segnale analogico a un segnale digitale prende il nome di quantizzazione. Il risultato della quantizzazione è un elemento discreto poiché conoscendo i parametri di quantizzazione si avrà sempre lo stesso numero di “frammenti”. Quantizzare un segnale vuol dire assegnare una dimensione in base ad alcuni parametri noti. Nell’audio digitale questi parametri sono due: bit e frequenza di campionamento.

Frequenza

In fisica, la frequenza è definita come il numero di cicli che una grandezza compie all’interno di un periodo di tempo. Questo parametri si misura in Hertz (Hz). La frequenza è un parametro fondamentale che permette, in fase di registrazione, di campionare “n” volte per secondo l’audio. Normalmente, le frequenza di campionamento sono molto alte: un CD audio è campionato a 44,1KHz (44100 campionamenti per secondo) mentre la musica ad alta qualità è campionata a 192KHz (192000 campionamenti per secondo.) Ogni campionamento serve a stabilire l’intensità dell’onda sonora e, di fatto, fissa un punto nel flusso continuo/analogico.

Maggiore è la frequenza di campionamento maggiore è la capacità di memorizzare informazioni sul flusso audio. Di conseguenza, almeno entro certi limiti, l’aumento della frequenza di campionamento si traduce in un aumento sensibile della qualità audio. La frequenza “minima” utile per preservare una buona qualità audio è di circa il doppio rispetto alla frequenza udibile dall’orecchio umano che è pari a circa 20KHz. Per questo motivo, la qualità CD-Audio (tarata esattamente al doppio) rappresenta un parametro sufficientemente alto per la produzione di flussi audio di alta qualità.

Teorema di Nyquist

Per quale motivo la frequenza di 44.1KHz è sufficiente per garantire un ascolto ottimale? Secondo il teorema di Nyquist è necessario raddoppiare il limite superiore delle frequenze udibili dall’uomo affinché il suono sia apprezzabilmente di qualità. L’orecchio umano non è capace di sentire frequenze superiori a 20KHz e, per questo motivo, 44.1KHz rappresentano un sufficiente intervallo di campionamento.

BIT

Il Bit è la più piccola unità informatica e assume un valore binario: 0 oppure 1. Nell’audio digitale la frequenza fornisce un “frame” ma non da informazioni circa l’intensità dell’onda sonora. Queste informazioni sono presenti, a parte, attraverso una codifica in bit. Ciascun bit è associato a una precisa quantià in dB e, anche per la pressione sonora avviene una vera e propria quantizzazione. I 16 bit di un CD audio permettono 65536 diversi livelli di pressione sonora, sufficienti a coprire una gamma dinamica di circa 96 decibel. Pressioni sonore superiori ai 96 decibel non troverebbero sufficiente spazio discreto e, pertanto, non potrebbero essere memorizzate in digitale. Tuttavia, è molto difficile superare questo valore nel comune utilizzo dell’audio, sia esso parlato sia esso musicale.

Riproduzione del suono digitale

Il suono digitale è memorizzato utilizzando una codifica: un insieme di frammenti che possiedono un valore in bit. Questa codifica digitale deve essere ritrasformata in analogico, affinché possa essere amplificata ed emessa dai diffusori. Questo processo viene operato da un chip DAC (Digital to analog converter, convertitore da digitale ad analogico) ed ha il compito di ricostruire la forma d’onda originale. I convertitori DAC di qualità permettono una migliore resa in termini di fedeltà, specialmente rispetto all’originale, del suono.

Vantaggi del suono digitale

Il vantaggio del suono digitale è semplice: una volta campionato rimane intatto. Un file audio può essere letto migliaia di volte e rimarrà inalterato per ogni singola riproduzione. Il flusso digitale, infatti, non è alterato dal sistema che lo legge: un lettore CD non altera il supporto esattamente come un file MP3 non è alterato dal lettore che lo riproduce. Un altro punto a favore dell’audio digitale è che può essere memorizzato insieme a migliaia (a volte milioni) di altri flussi audio. L’audio analogico, invece, ha bisogno di spazi importanti per essere memorizzato.

Limiti del suono digitale

Anche il suono digitale ha dei limiti che possono degradare la qualità dell’audio. L’audio digitale non può essere ristorato, o almeno può essere “riparato” solo in parte.

Hardware utilizzato

Il punto critico è rappresentato dalla digitalizzazione che avviene sempre tramite hardware: microfoni, schede di acquisizione audio e perfino i cavi di connessione devono essere di altissima qualità. Un sistema di digitalizzazione non all’altezza può introdurre distorsioni o aberrazioni nel flusso che saranno codificate, per sempre, nel file digitale.

Eccessiva compressione

Anche una cattiva scelta dei parametri di digitalizzazione (frequenza, campionamento o compressione) può inficiare il risultato di campionamento. Ad esempio, registrare un brano musicale a bassa frequenza oppure utilizzare un formato audio ottimizzato per la voce produce sempre un risultato disastroso.

Dimensione

L’audio non compresso, ad esempio quello presente nei CD-Audio, occupa molto spazio. Ogni secondo di un flusso audio codificato a 16bit e campionato a 44.1Khz occupa circa 690Kb per canale audio. Il suono stereo occupa due canali e, da qui, è facile comprendere che ogni secondo di riproduzione ha un peso in termini di spazio pari a circa 1.4Mb.

La codifica CD-Audio è ormai superata e lo standard attuale prevede più canali con una frequenza di campionamento di 192KHZ a 24Bit.

L’audio non compresso, può essere molto esoso in termini di richiesta di spazio.

0 commenti